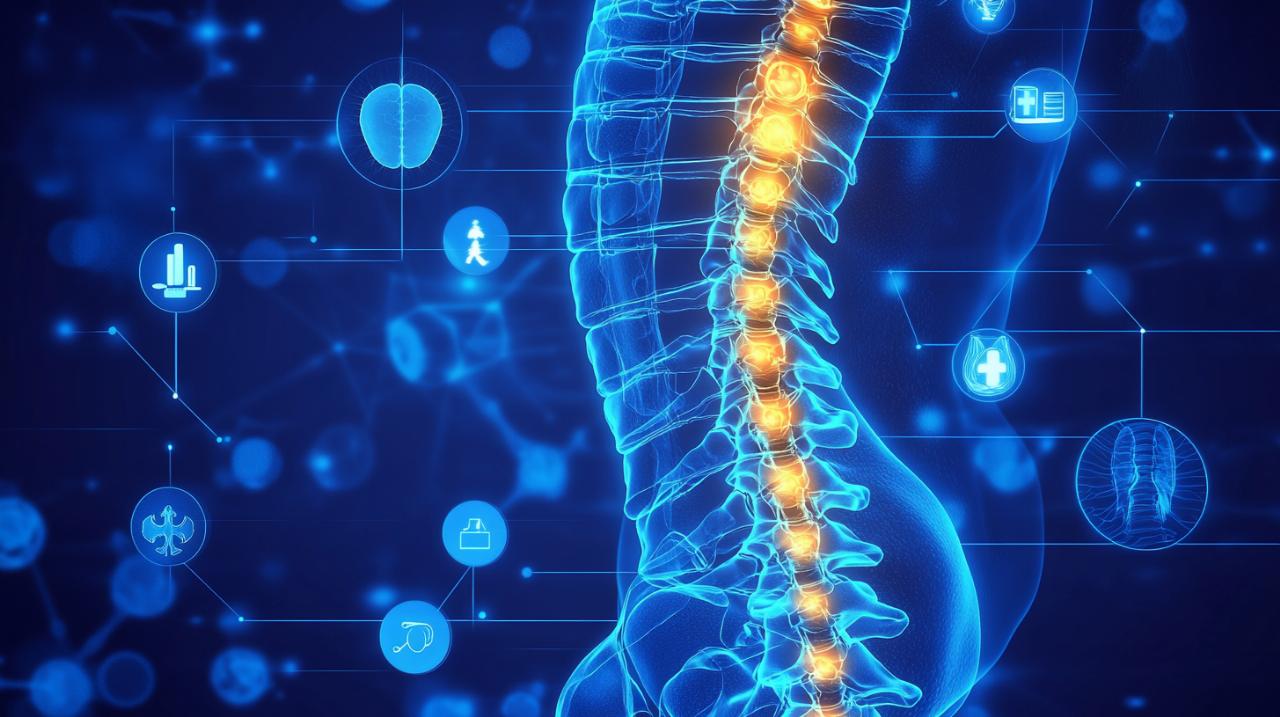

La hernie discale est une affection courante qui touche principalement les adultes entre 30 et 50 ans, provoquant des douleurs et des inconforts parfois intenses. Cette condition résulte de la rupture de l'annulus d'un disque intervertébral, entraînant une protrubérance qui peut comprimer les nerfs environnants. La question que se posent de nombreux patients concerne la durée de cette affection et les moyens d'accélérer la guérison. Comprendre les différentes phases de l'évolution, les facteurs influençant la récupération et les solutions thérapeutiques disponibles permet de mieux gérer cette pathologie du rachis.

Comprendre la durée moyenne d'une hernie discale selon sa gravité

La durée d'une hernie discale varie considérablement selon plusieurs paramètres, notamment la gravité de l'atteinte et la présence ou non de symptômes. Dans environ 90 pour cent des cas, la guérison survient spontanément en six à huit semaines, ce qui représente un délai encourageant pour la majorité des personnes affectées. Cette évolution naturelle s'explique par la capacité du corps à résorber progressivement la protubérance discale, diminuant ainsi la compression nerveuse responsable de la douleur radiculaire. Cependant, certaines situations requièrent un suivi plus prolongé, et la durée totale peut s'étendre de quelques semaines à plusieurs mois en fonction de la réponse individuelle aux traitements conservateurs.

Les trois phases de guérison naturelle du disque intervertébral

Le processus de guérison d'une hernie discale lombaire se déroule généralement en trois phases distinctes. La première phase, appelée phase aiguë, dure environ deux à trois semaines et se caractérise par une douleur intense et une inflammation importante. Durant cette période, le corps déclenche des mécanismes de défense pour limiter les dommages et commencer le processus de réparation. La deuxième phase, dite subaiguë, s'étend de la troisième semaine jusqu'au troisième mois. Les symptômes comme la douleur lombaire et l'engourdissement s'atténuent progressivement, et le patient peut reprendre certaines activités avec précaution. Enfin, la phase chronique peut durer au-delà de trois mois si les symptômes persistent. À ce stade, une évaluation approfondie par imagerie médicale comme l'IRM ou le scanner devient nécessaire pour déterminer si un traitement plus intensif est requis. Cette évolution en trois étapes illustre la nécessité d'adapter les stratégies thérapeutiques selon le stade de la maladie.

Différence entre hernie aiguë et hernie chronique : quels délais prévoir

La distinction entre une hernie discale aiguë et une hernie chronique repose essentiellement sur la durée des symptômes et leur intensité. Une hernie aiguë apparaît soudainement, souvent à la suite d'un traumatisme ou d'un effort physique intense, et provoque une douleur vive qui irradie dans le membre inférieur, typiquement le long du nerf sciatique. Cette forme aiguë tend à se résorber naturellement en trois à six semaines avec des traitements adaptés. En revanche, une hernie chronique se développe progressivement, souvent en lien avec une discopathie dégénérative, et persiste au-delà de trois mois. Les patients souffrant de hernies chroniques présentent des douleurs récurrentes, des spasmes musculaires et une raideur dorsale qui impactent leur qualité de vie. Le pronostic de récupération pour les hernies chroniques peut nécessiter des interventions plus spécialisées, incluant la kinésithérapie intensive, les infiltrations ou, dans certains cas, la chirurgie du rachis. La prise en charge précoce et appropriée reste essentielle pour éviter la transition vers une forme chronique.

Les facteurs qui influencent la durée de récupération d'une hernie discale

Plusieurs variables déterminent le temps nécessaire pour récupérer d'une hernie discale. Parmi ces facteurs, la localisation précise de la hernie sur la colonne vertébrale joue un rôle majeur. De plus, l'âge, la condition physique globale, ainsi que le respect des recommandations médicales influencent directement l'évolution de la pathologie. Les personnes qui adoptent un mode de vie sain, pratiquent le renforcement musculaire et maintiennent une bonne posture ont tendance à guérir plus rapidement que celles présentant des facteurs de risque comme le tabagisme ou l'obésité. La gravité initiale de la hernie, mesurée par des examens comme l'électromyogramme ou l'IRM, permet également d'anticiper la durée probable de la convalescence.

Localisation de la hernie et impact sur le temps de guérison

La localisation de la hernie discale sur le rachis conditionne en grande partie la durée et la complexité de la récupération. Les hernies discales lombaires, situées dans la région basse du dos, sont les plus fréquentes et engendrent souvent une sciatique, avec une douleur qui descend dans la jambe. Ces hernies bénéficient généralement d'une guérison spontanée dans un délai de six à huit semaines. En revanche, les hernies situées au niveau dorsal ou cervical peuvent être plus complexes. Une hernie dorsale, bien que moins courante, peut provoquer des douleurs irradiant dans les bras, des engourdissements et des troubles de la mobilité. La guérison de ces hernies peut prendre plus de temps en raison de la proximité de structures nerveuses sensibles. Les hernies situées au niveau L4-L5 ou L5-S1 sont particulièrement surveillées car elles peuvent comprimer plusieurs racines nerveuses, entraînant une perte de force, voire des complications comme le pied tombant ou des problèmes intestinaux. Une localisation plus critique peut nécessiter une intervention chirurgicale mini-invasive pour éviter des lésions nerveuses permanentes.

Votre âge et votre condition physique : des variables déterminantes

L'âge constitue un facteur essentiel dans la vitesse de récupération après une hernie discale. Les adultes jeunes, notamment ceux entre 30 et 40 ans, bénéficient d'une meilleure capacité de régénération tissulaire et répondent plus favorablement aux traitements conservateurs. À l'inverse, les personnes âgées de plus de 50 ans présentent souvent une dégénérescence discale plus avancée, rendant la guérison plus lente et augmentant le risque de récidive. La condition physique globale joue également un rôle déterminant. Un individu pratiquant régulièrement le renforcement musculaire et maintenant une bonne flexibilité de la colonne vertébrale aura tendance à récupérer plus vite. À l'opposé, le manque d'exercice physique, l'obésité et le tabac sont des facteurs aggravants qui prolongent la durée des symptômes. Le tabac, en particulier, diminue l'oxygénation des tissus et constitue un facteur de risque de récidive, raison pour laquelle l'arrêt du tabac est essentiel dans le cadre du traitement et de la prévention. La prise en charge personnalisée, adaptée à l'âge et à la santé générale du patient, optimise les chances de rétablissement complet.

Traitements conservateurs pour accélérer la guérison sans chirurgie

Le traitement conservateur demeure la première ligne d'intervention pour la majorité des hernies discales. Cette approche repose sur une combinaison de repos modéré, de médicaments et de rééducation. L'objectif est de soulager la douleur, de réduire l'inflammation et de restaurer la mobilité sans recourir immédiatement à la chirurgie. Les antalgiques et les anti-inflammatoires constituent les piliers du traitement médicamenteux, permettant de contrôler les symptômes durant la phase aiguë. Parallèlement, la kinésithérapie et la physiothérapie offrent des exercices ciblés pour renforcer la musculature du tronc et améliorer la posture. Les infiltrations, notamment les injections épidurales de stéroïdes, sont proposées lorsque la douleur radiculaire persiste malgré les autres traitements. Ces approches permettent dans la grande majorité des cas d'obtenir une amélioration significative en trois à six semaines.

Le traitement conservateur demeure la première ligne d'intervention pour la majorité des hernies discales. Cette approche repose sur une combinaison de repos modéré, de médicaments et de rééducation. L'objectif est de soulager la douleur, de réduire l'inflammation et de restaurer la mobilité sans recourir immédiatement à la chirurgie. Les antalgiques et les anti-inflammatoires constituent les piliers du traitement médicamenteux, permettant de contrôler les symptômes durant la phase aiguë. Parallèlement, la kinésithérapie et la physiothérapie offrent des exercices ciblés pour renforcer la musculature du tronc et améliorer la posture. Les infiltrations, notamment les injections épidurales de stéroïdes, sont proposées lorsque la douleur radiculaire persiste malgré les autres traitements. Ces approches permettent dans la grande majorité des cas d'obtenir une amélioration significative en trois à six semaines.

La kinésithérapie et les exercices ciblés pour la colonne vertébrale

La kinésithérapie représente un pilier fondamental du traitement conservateur de la hernie discale. Elle vise à restaurer la fonction normale de la colonne vertébrale tout en soulageant la compression nerveuse. Les exercices ciblés incluent des étirements doux pour assouplir les muscles paravertébraux, des exercices de renforcement du tronc pour stabiliser le rachis, et des techniques posturales pour prévenir les récidives. Les séances de rééducation peuvent également intégrer des massages thérapeutiques et des mobilisations articulaires pour réduire les spasmes musculaires et améliorer la circulation sanguine. Certaines techniques spécialisées, comme la décompression neurovertébrale, utilisent une table d'étirement doux pour diminuer la pression sur les disques intervertébraux. Cette approche non invasive favorise la réhydratation du disque et facilite le retour à une fonction normale. Les professionnels de santé recommandent généralement un programme de rééducation sur plusieurs semaines, adapté à la gravité et à la localisation de la hernie. L'alitement prolongé est fortement déconseillé car il peut affaiblir la musculature et ralentir la récupération. En revanche, un équilibre entre repos et activité modérée est essentiel pour optimiser la guérison et prévenir l'apparition d'une douleur chronique.

Médicaments anti-inflammatoires et approches naturelles complémentaires

Les médicaments jouent un rôle clé dans la gestion de la douleur liée à une hernie discale. Les antalgiques, tels que le paracétamol, permettent de soulager les douleurs légères à modérées, tandis que les anti-inflammatoires non stéroïdiens réduisent l'inflammation et la douleur radiculaire. Dans certains cas, des infiltrations de corticoïdes sont proposées pour cibler directement la zone enflammée et obtenir un soulagement rapide et durable. Ces injections épidurales de stéroïdes sont particulièrement efficaces lorsque la douleur irradie dans le membre inférieur et ne répond pas aux traitements oraux. En complément de ces traitements médicamenteux, des approches naturelles peuvent apporter un soutien supplémentaire. L'application de compresses chaudes ou froides constitue une méthode simple pour détendre les muscles et réduire le gonflement. Le chaud aide à détendre les muscles contractés, tandis que le froid diminue l'inflammation et l'engourdissement. La chiropratique propose également des ajustements vertébraux doux pour améliorer l'alignement de la colonne et réduire la pression sur les nerfs. Les patients bénéficient également de conseils sur la posture, les positions de sommeil et les mouvements à éviter pour ne pas aggraver la hernie. Le port permanent de corset est déconseillé car il peut affaiblir les muscles de soutien, mais une utilisation temporaire peut être envisagée durant les phases douloureuses. L'intégration de ces différentes approches permet une prise en charge globale et efficace.

Quand envisager une intervention chirurgicale et quel impact sur la durée totale

Bien que la majorité des hernies discales guérissent spontanément, environ cinq à dix pour cent des patients nécessitent une intervention chirurgicale. Cette option est envisagée lorsque les traitements conservateurs échouent à soulager la douleur après plusieurs semaines ou lorsque des complications graves apparaissent. La chirurgie du rachis vise à retirer la partie du disque qui comprime le nerf, permettant ainsi de soulager rapidement la douleur radiculaire. Les techniques chirurgicales ont considérablement évolué, et la chirurgie endoscopique du rachis représente aujourd'hui une option peu invasive avec une récupération plus rapide que les méthodes traditionnelles. Le choix de la chirurgie dépend de plusieurs critères, notamment la gravité de la lésion nerveuse, la présence de déficits moteurs ou sensitifs, et l'échec des traitements non chirurgicaux.

Les signes qui indiquent qu'une opération devient nécessaire

Certains symptômes constituent des signaux d'alarme qui indiquent la nécessité d'une intervention chirurgicale rapide. La présence d'une perte de force progressive dans le membre inférieur, notamment une difficulté à lever le pied ou à marcher sur les talons, suggère une compression nerveuse sévère nécessitant une prise en charge urgente. De même, l'apparition d'une incontinence ou d'une rétention urinaire, symptômes d'un syndrome de la queue de cheval, constitue une urgence chirurgicale absolue. Les douleurs invalidantes qui ne répondent pas aux traitements médicamenteux et à la rééducation après six à huit semaines justifient également une évaluation chirurgicale. L'examen clinique et les examens d'imagerie, notamment l'IRM et le scanner, permettent de confirmer la gravité de la compression nerveuse et de planifier l'intervention. Les centres spécialisés, comme le centre de chirurgie endoscopique du rachis, offrent une expertise approfondie pour les cas complexes. La chirurgie mini-invasive permet de réduire les risques de complications et d'accélérer la convalescence. Une évaluation minutieuse par un chirurgien du dos expérimenté est essentielle pour déterminer le moment optimal de l'opération et la technique la plus adaptée à chaque patient.

Temps de convalescence post-opératoire et retour aux activités normales

Après une intervention chirurgicale pour hernie discale, le temps de convalescence varie selon la technique utilisée et la gravité initiale de la pathologie. La chirurgie endoscopique, moins invasive, permet généralement un retour à domicile dès le lendemain de l'opération et une reprise des activités légères dans les jours suivants. La durée de récupération complète s'étend généralement de quatre à six semaines, durant lesquelles une rééducation post-opératoire progressive est recommandée pour renforcer la musculature et prévenir les récidives. Les patients doivent éviter les mouvements de torsion, les charges lourdes et les positions prolongées durant cette période. Le retour au travail dépend de la nature de l'activité professionnelle : les emplois de bureau peuvent être repris après deux à quatre semaines, tandis que les métiers physiques nécessitent un arrêt plus long, parfois jusqu'à trois mois. La prévention des récidives repose sur plusieurs mesures, notamment l'arrêt du tabac, le maintien d'une bonne posture, la pratique régulière d'exercices de renforcement musculaire et l'adoption de gestes ergonomiques au quotidien. Des pauses régulières, l'évitement des mouvements répétitifs et une attention particulière à la position de sommeil contribuent également à protéger la colonne vertébrale. En cas de récidive, il est essentiel de consulter rapidement un spécialiste pour évaluer les options thérapeutiques, qui peuvent inclure une nouvelle intervention ou des traitements conservateurs adaptés. Une prise en charge globale, associant chirurgie, rééducation et prévention, permet d'optimiser les résultats à long terme et de retrouver une qualité de vie satisfaisante.